publicado en Héroes, la Historia la ganan los que escriben: antología de ficción

ilustra Pablo Pérez

El Capitán Escarlata

Con esos ojos, que ya no eran ojos porque eran como pasas de uva, con esos ojos pintaba las mañanas y me pintaba a mí. Con esos ojos secos. Es increíble que ese hombre haya sido el Capitán Escarlata, hasta me cuesta decirlo: Capitán Escarlata,

Capitaáan Essscarlata. Esto es lo que quedaba del Gran Capitán.

Me acuerdo cuando armábamos el show, entonces todo parecía divertido, la música, el disfraz, el público gritando… pero había que verlo después, había que lavar el disfraz desteñido, frotar los puños y el cuello contra la tabla, había que saber planchar y doblar la capa en dos y en cuatro triángulos perfectos, pero sobre todo había que rogar que el agua se llevara todo el maquillaje porque cuando el Capitán Escarlata se iba por el desagüe quedaba un hombre huesudo y con ojos lamentablemente verdes.

Y decían que había que ayudarlo, que estaba enfermo, a mí me lo decían, pero es porque no sabían o porque no querían saber.

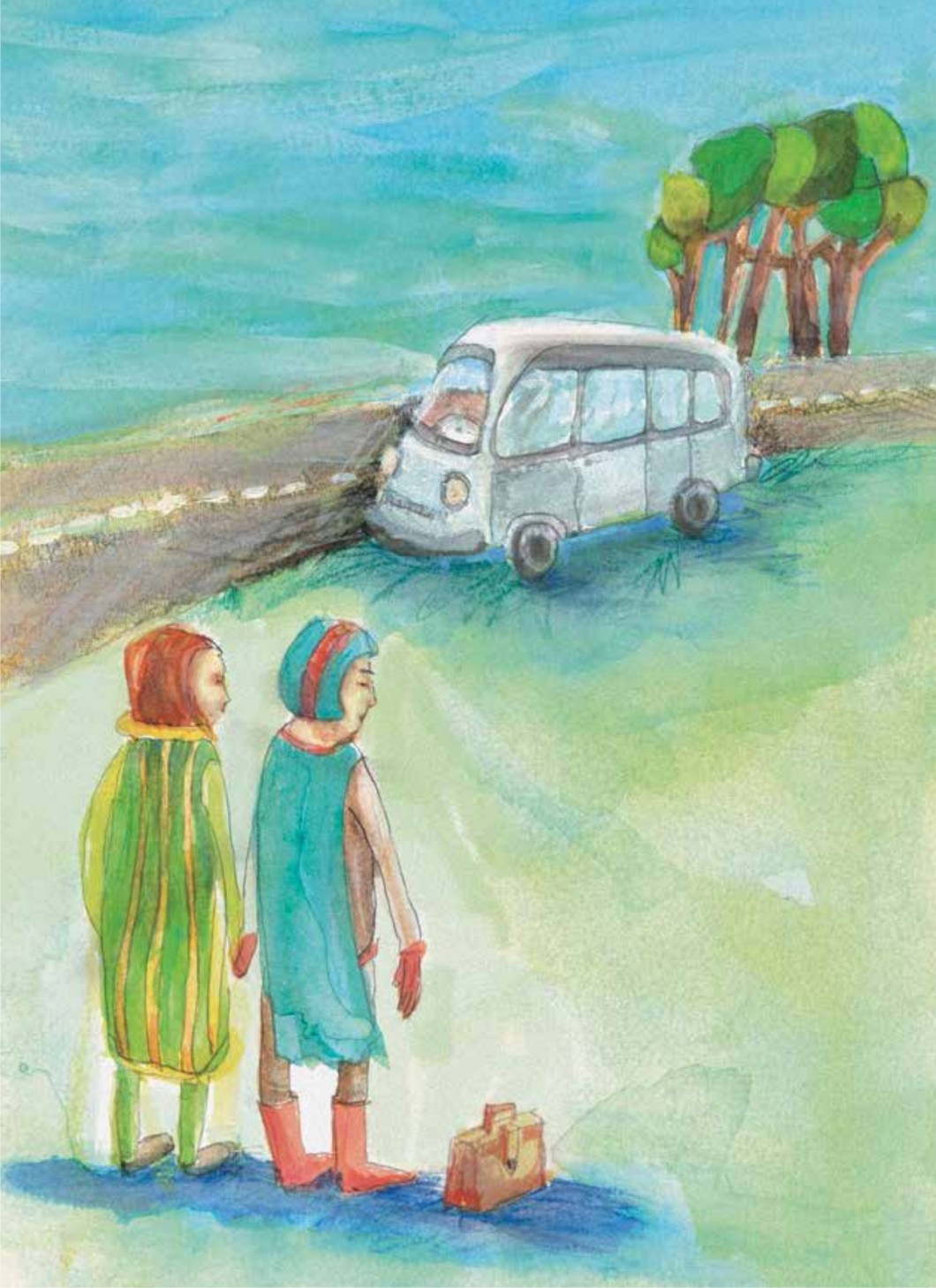

Todos se iban a dormir y se llevaban los pedacitos dulces del capitán de la tarde, se repartían sus hazañas y a mí me dejaban a un Julio Sánchez amargo y mojado. Yo hubiera querido verlos viajar por esos caminos y aferrarse un ratito a esos pueblos para no caerse. Había que armar el escenario y vender las entradas a unas manitos cuarteadas por el sol o a un montón de arrugas y canas despeinadas por los nietos y esperar que saliera el Capitán por una esquina a los saltos, sonriendo y mirar sus dientes amplios, sus manos, mirar cómo se movía, cómo dibujaban aventuras, cómo se agitaban en el aire, cómo inventaban. Hasta había que aplaudir porque sabía que me estaba mirando y así un año, y otro, y otro. Había tantos pueblos y un solo Capitán, una sola capa, una sola.

Algo de bueno tenía ese dejarse arrastrar, era cómodo, así lo decía él, así lo veía a través de sus pupilas rodeadas de musgo que debían endulzarlo todo o casi todo.

Julio siempre había tenido planes, itinerarios, programas de gastos, horarios, creo que en realidad yo no me había enamorado de él sino de sus planes. Podía quedarme tranquila, podía dejar Villa Albertina, saludar a mi madre desde la ventanilla de la casa rodante con una sonrisa exagerada para que ella la leyera y la guardara en el bolsillo del delantal. Mi madre nunca se explicaba por qué quería irme, por mucho que interrogara la borra del café. Es que esas son cosas que ni el café puede entender.

Ya en la ruta comprobé -reconozco que disfrutándolo- que Julio observaba su agenda antes de dar cada paso y me miraba a mí antes de escribir en ella con tinta azul. Pero las ciudades nuevas en realidad eran como una parte más de la casa rodante; eran como habitaciones. Eso lo fui descubriendo de a poco. Mi madre no hubiera entendido que nunca logré salir del todo de ese vehículo desvencijado. Nadie lo hubiera entendido.

Llegamos a Junín, a Vicuña Mackena, anduvimos por Venado Tuerto y Laboulaye. Las ciudades cada vez eran más parecidas, tenían una plaza principal, una iglesia, una comisaría y una casa rodante con un capitán Escarlata pintado en la puerta y otro capitán Escarlata adentro.

Recuerdo que nos detuvimos en Villa de Soto. Me llamaron la atención sus árboles o sus niños. Era el lugar preciso para que Julio me escuchara. Y Julio se sentó en una piedra a escucharme, a escuchar lo que yo no podía decir. De todas maneras nos quedamos en ese lugar pero era un pueblo demasiado chico que no tenía suficientes ojos para alimentar al Capitán.

Así se fueron secando los días y el azúcar de sus manos se le fue asentando en el pelo. En poco tiempo no quedó suficiente Capitán Escarlata para repartir entre el público, Apenas unas manchas rojas que de rebeldes me quemaban las manos.

Mientras el Capitán moría yo descorchaba el vino y plantaba geranios y malvones en la tierra negra. Por si no era tarde para intentar ser otra vez yo. Ya no recordaba bien cómo era yo misma. Quizá me había ido desmembrando, quizá cada pueblo se había quedado con un pedazo de mi alma. Las casas rodantes nunca dejan de ser casas rodantes, aunque uno plante malvones y geranios entre sus ruedas. Poco después supe que Julio me había seguido estafando, que el simulacro de arraigo también figuraba desde hacía tiempo en alguna agenda no escrita con tinta azul ni con palabras porque su misión de repartir felicidad era superior y estaba muy por encima de mi tristeza o a la suya.

Al comenzar a moverse otra vez aquel vehículo colmado de dolores escuché una cantidad de crujidos que nunca llegué a distinguir si pertenecían a sus amortiguadores o a mis huesos. Pero el pueblo de Almafuerte fue la última parada. Allí encendimos una gran hoguera y lo obligué a quemar el traje del Capitán, los dos telones, las bambalinas, el escenario, la capa, los dos pares de botas, la máscara y todo lo que estaba escrito en el inventario que también ardió.

Ni siquiera me importó si eso también estaba en sus planes porque sólo podía estar en la furia de los míos.

Entonces, con esos ojos como pasas de uva, Julio me pidió que subiera a la casa rodante y que quitara el freno de mano. Vi cómo el armatoste se iba alejando despacio y zigzagueante contra el cielo mientras yo me quedaba buscándome, inútilmente, preguntándome si aún sobrevivía algo de mí en las profundidades de mi ser.

Cuando nuestro hogar cayó por el precipicio, ni siquiera estalló, se deshizo como una nube que se desintegra en el viento, ahí me di cuenta con terror de que yo misma había desaparecido, de cómo mis años se habían evaporado en el humo de su caño de escape y en el abismo de aquel silencioso barranco.